25 марта 1980 года родился Закир Даудов

Категория: День в истории | Дата: 25/03/2024 Нет, виною тому не судьба:

Нет, виною тому не судьба:

В этой смерти виновны все те,

Кто войне говорит свое «ДА»,

Не гнушаясь солдатских смертей!

Плачет, горько так плачет Земля

О безвинно убитых войной…

Но пока говорим войнам «ДА»

Будет литься все новая кровь!

Маша Малеева, «О погибшем солдате»

Закир Даудов родился 25 марта 1980 в селении Верхнее Казанище Буйнакского района. По национальности кумык. Окончил среднюю школу в родном районе. В 1998 году его призвали на срочную службу в армию Яналинским райвоенкоматом Республики Калмыкия. Даудов служил в мотострелковой части в городе Выборге (Ленинградский военный округ), дослужился до заместителя командира взвода.

В сентябре 1999 года его отправили на служебную командировку в Дагестан и в Чеченскую республику, где он участвовал в боевых действиях второй чеченской войны.

«Подразделение, в котором служил Даудов, действовало на подступах к Аргунскому ущелью в Шалинском районе Чечни. Утром 30 декабря 1999 года около 50 боевиков атаковали позиции подразделения. Понеся потери убитыми и ранеными, бойцы Российской армии начали отходить. Даудов добровольно остался прикрывать их отход. Он расстрелял по наседавшим боевикам весь боекомплект, а затем прорвался к своим. Уже вместе с остальными бойцами продолжал вести бой. При смене позиции был смертельно ранен и умер на поле боя»

Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, Даудову-старшему посмертно присвоили звание Героя России.

В 2003 году его имя было присвоено школе селения Верхнее Казанище, в которой он учился. На здании школы установлена мемориальная доска. Также в 2007 году установлен памятник Герою в родном селе.

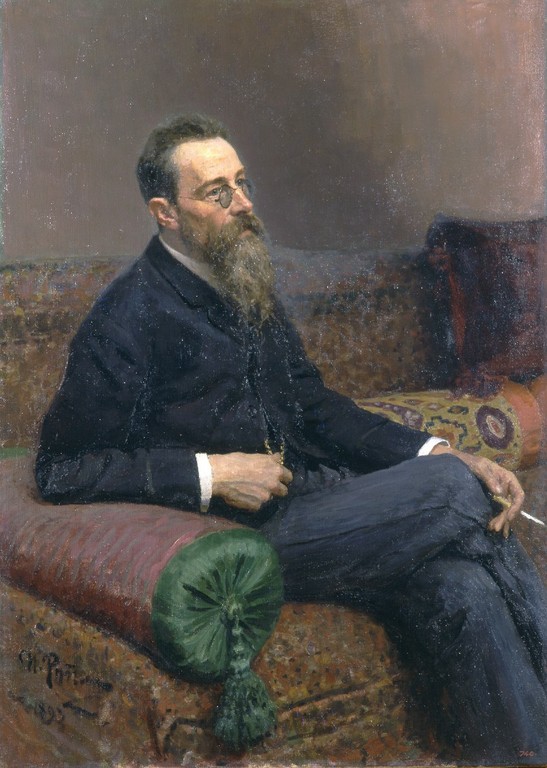

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908), русский композитор, педагог и дирижёр. Преподавал в Петербургской консерватории, также работал директором бесплатной музыкальной школы и помощником управляющего Придворной певческой капеллой. Среди его учеников порядка двухсот композиторов, дирижёров, музыковедов, в том числе Михаил Гнесин, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский.

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908), русский композитор, педагог и дирижёр. Преподавал в Петербургской консерватории, также работал директором бесплатной музыкальной школы и помощником управляющего Придворной певческой капеллой. Среди его учеников порядка двухсот композиторов, дирижёров, музыковедов, в том числе Михаил Гнесин, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский. «Пошлет вперед он смертоносный град,

«Пошлет вперед он смертоносный град,

«С Днем защиты прав потребителей

«С Днем защиты прав потребителей

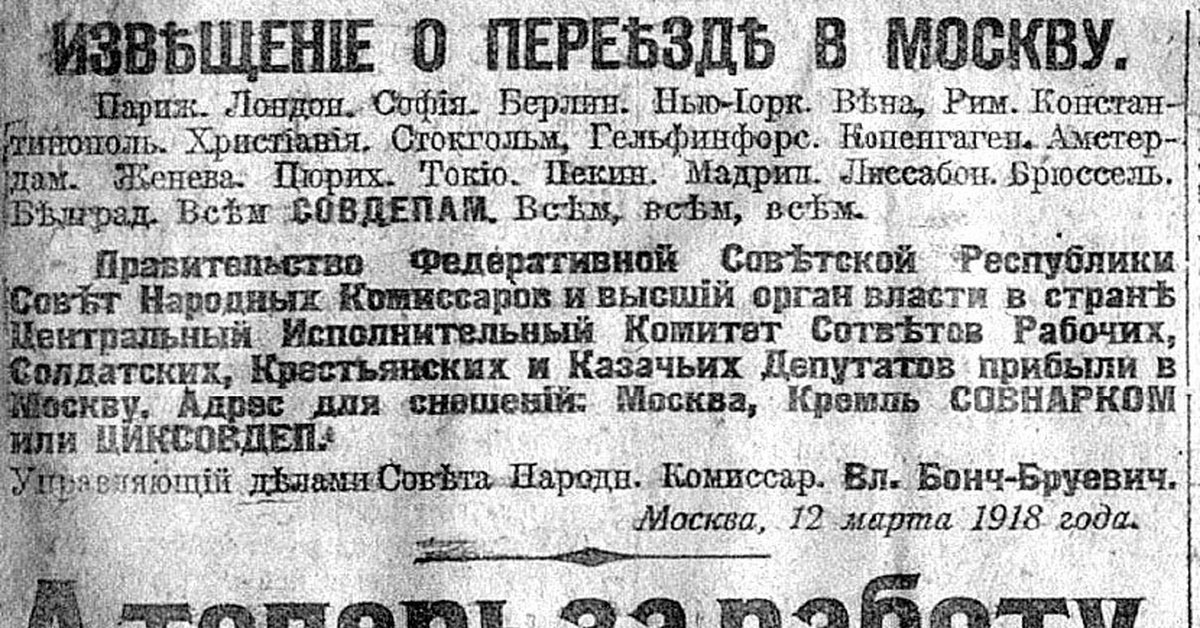

12 марта 1918 года правительство советской России переехало из Петербурга в Москву, тем самым второй раз в истории превратив её в столицу государства. Примечательно, что в постановлении IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов от 16 марта 1918 года решение о переносе столицы в Москву обозначалось, как временное. Но Первопрестольная осталась в своём высоком звании.

12 марта 1918 года правительство советской России переехало из Петербурга в Москву, тем самым второй раз в истории превратив её в столицу государства. Примечательно, что в постановлении IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов от 16 марта 1918 года решение о переносе столицы в Москву обозначалось, как временное. Но Первопрестольная осталась в своём высоком звании.